《51》 縦割りでできている困った社会

- 樋口彩夏

- 2014年2月19日

- 読了時間: 5分

前回、バリアフリーな設備がなくても、心のバリアフリーで超えられることもある、と書きました。

たしかに超えられるものはあるけれど、やはり、バリアフリーな設備も重要です。

今回は、「点から線のバリアフリーへ」をテーマに話を進めていきます。

2000年11月施行の交通バリアフリー法と、2006年12月に施行されたバリアフリー新法。

その効果もあってか、駅や空港、商業施設など各施設のバリアフリー設備は、年々増えているように思います。

その一方で、エレベーターが付いていないことで、車いすの人が利用できない駅がまだ存在しているのも事実です。

しかし、整備をするには、お金や構造上の問題もあるので、すぐにどうこうできない事情があるのでしょう。

各施設のバリアフリーは、このまま進んでいくと思うので、それも大切だ!とだけ、触れるにとどめます。

さて、電車・バス・飛行機などの交通インフラを使うのは、どういう時でしょうか?

それが趣味の場合を除いた多くの場合、どこかへ向かうための移動手段だと思います。

駅や空港の先には、目的地がある。

利用する人にとっては、そこへ着くことで、移動が完了するのです。

駅などの交通機関と目的地である商業施設などのバリアフリーが整いつつある今。

その間をつなぐ過程のバリアフリーが、忘れ去られている気がします。

たとえば、道路や歩道。

雨水などの排水のために設けられた勾配は、車いすで通るには難所のひとつでもあります。

必要なものとはいえ、傾斜が急なところもたくさん。

さがっている車道側へ軌道が逸れていくので、片方ばかり漕がなくてはなりません。

歩いていては気にならない傾きでも、車いすに乗っていると顕著に感じられるのです。

車道と歩道の境目にある段差も然り。

ウィリーという、前輪を浮かしながら進むテクニックが必要になってきます。

バスやタクシーはどうでしょうか?

バスの出入口には、2、3段の階段があります。

それを解消するため、階段下にスロープが収納されたものや、低床・ノンステップバスなども増えてきました。

でも、それは、都心に限られているのが現状です。

多くの地方では、まだまだ、車いすでも利用できる移動手段とは、なり得ていません。

以前、こんなことがありました。

スロープ付きのバスに乗ろうとした時のことです。

使用頻度が少ないからか、運転手さんはスロープの出し方が分かりませんでした。

私が説明をすることができたので、その場は問題なく乗れたけれど、こんなことがあってはいけないはずです。

ある日の運転手さんは、使い方はご存知だったようですが、スロープを引き出すための金具が錆び付いていて、使うことができませんでした。

これでは、宝の持ち腐れ。

設備があったとしても、ないも同然です。

バリアフリーな工夫がないところは導入を検討し、あるところは、きちんと使える状態を維持する必要があります。

駅だけが使えるようになっても、その先へ行けなければ意味がありません。

人の生活を考えると、それは容易に想像できるのではないでしょうか。

駅や目的地など、点のバリアフリーだけでは、実生活において使いものにならないのです。

点と点をつなぐ導線もふくめた、線のバリアフリーが必要です。

施設ごとに考えるだけでは不十分で、まちづくりとして全体的に考えるべきでしょう。

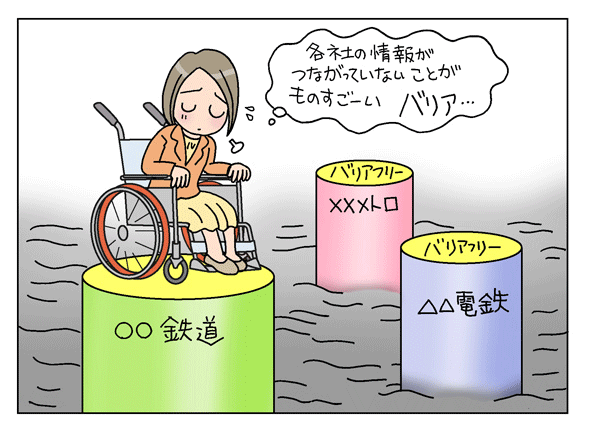

これは、建物の造りのみならず、情報の在り方にも同じことが言えます。

たとえば、鉄道の場合。

大きな都市になるほど、ひとつの路線ではなく、幾度かの乗り換えを経て目的地へ向かうことになると思います。

そのとき、乗り換えをする各駅が、車いすで利用できるかを確認しなければなりません。

最近では、ウェブサイトのどこを見ればよいのか、どのサイトが効率的に調べられるか等、要領を得てきました。

でも、鉄道会社が違うと、あっちを見て、こっちを見て、そっちを見て…と、とても忙しない作業になるのです。

サイトを行ったり来たりしているうちに、あれ?なに線のなに駅を調べようとしていたんだっけ!? なんてことも、しばしば。

もう、電話で聞いちゃおう!

当該駅・社のエレベーター事情を伺ったついで、あわよくば同駅構内にある他社の情報も…と尋ねてみたことがあります。

駅員さんの返答は、「他社の事情は分かりかねます」の一言でした。

その会社の駅については教えてくれるけれど、乗り換え先のことまでは範疇にないのです。

当然のことと言えば、それまでですが、はじめての駅を利用する度にくり返される、この作業からくるストレスは、相当なものです。

インターネットにしても、電話にしても、あちらこちらへ尋ねなくてはならないのが現状でした。

これでパソコンが使えない状況なら、バリアフリー情報を得ることだけを見れば、もはや鎖国に値するでしょう。

巷には、駅にあるエレベーターなどの情報を載せた、バリアフリーマップなるものが存在します。

それは、JRだけ、私鉄だけ、地下鉄だけ…という具合に、鉄道会社ごとの限局的なものに過ぎません。

でも、利用する私たちからすれば、鉄道会社に関係なく、おなじ移動手段なのです。

電車にも乗れば地下鉄にも乗るように、実際の生活には、縦割りで動いている会社の都合なんて、関係ありません。

スムーズな乗り換えができてこそ、鉄道網のもつ力が発揮されるというものです。

会社のへだたりを超えた、横断的なバリアフリーマップを求めます。

設備も情報も、それぞれが繫がってこそ、意味のあるものになるのではないでしょうか。

「点のバリアフリーから線のバリアフリーへ」

ただバリアフリーにすればいいのではなく、生活に則したバリアフリーが必要なのだと思います。

イラスト:ふくいのりこ

コメント